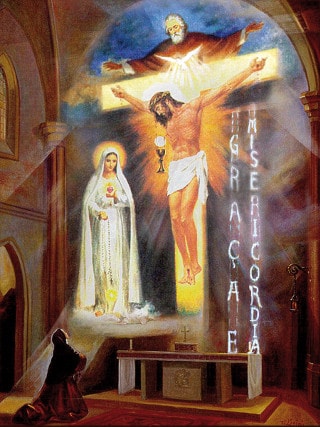

Este primer sábado de noviembre coincide con la festividad de Todos los Santos. Y el primer santo se llama Dimas, el buen ladrón, canonizado en la cruz por nuestro Señor mismo. Por eso, hoy meditaremos sobre el quinto misterio doloroso, la crucifixión. ¿Cómo comprender este misterio insondable en el que el amor infinito de Jesús se mezcla con tanto sufrimiento? Necesitamos que nos guíen, y es Cristo mismo quien lo hará. En su Cruz, en medio de las tres horas de su agonizante silencio, solo pronunciará siete palabras. Las tres primeras expresarán su Amor por nosotros, las dos siguientes sus sufrimientos y las dos últimas su abandono a la voluntad de su Padre. Al igual que el Padrenuestro, que contiene siete oraciones, estas siete palabras de Cristo en la Cruz son una espléndida enseñanza que resume su misión de Redentor.

1/ «¡Padre mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen! (Lc 23, 34)».

Después de enseñarnos el perdón en el Padrenuestro, Jesús mismo lo pone en práctica y nos da un ejemplo sublime. Sumerjámonos en este perdón de la Cruz. Él agoniza en medio de un sufrimiento atroz, insultado, humillado, paralizado por los clavos puestos en su carne, coronado de espinas. Al mismo tiempo, ve el corazón de su Madre traspasado por el dolor. Y ante esto, no expresa ningún rencor. Sus primeras palabras son de perdón…, un ejemplo magistral para nosotros. Así pues, cada vez que nos cueste perdonar, volvamos a esta Cruz y hagamos nuestras las palabras de nuestro divino Maestro.

2/ «En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso (Lc 23, 43)».

El pasaje del buen ladrón es la demostración de ese perdón. También es una enseñanza que nos muestra las condiciones para obtener ese perdón. Porque, contrariamente a un error que se oye a menudo, la misericordia de Dios no es automática. Si fuera así, el infierno, mostrado a los niños de Fátima, no existiría y todos iríamos al Paraíso. Dios quiere ofrecer su misericordia a todos los hombres, sí, pero obtenerla depende de nosotros. Para ser perdonados, debemos, como el buen ladrón, arrepentirnos sinceramente de nuestras faltas. San Alfonso de Ligorio resume su actitud: «Creyó, se arrepintió, proclamó, amó…». El mal ladrón, por su parte, no se arrepiente de sus faltas y, ante esta libre negativa, Jesús no puede hacer nada. Por el contrario, el arrepentimiento sincero y la fe del buen ladrón traerán a cambio un torrente de amor de Cristo. ¡Veamos con qué rapidez Jesús le concede su misericordia desde el momento en que se arrepiente! ¡Dimas es canonizado en el acto por Dios mismo, él, el ladrón! ¡Qué esperanza para nosotros, pobres pecadores, si seguimos el ejemplo de San Dimas y pedimos perdón a Jesús con la misma sencillez y sinceridad!

3/ «Mujer, he aquí a tu hijo. Hijo, he aquí a tu Madre (Jn 19, 26-27)».

El tercer acto de amor de Cristo requerirá otro «Fiat» de la Santísima Virgen. Para comprenderlo bien, hay que escuchar a San Bernardo: «Estos dos grandes mártires, Jesús y María, sufrían en silencio: el exceso de dolor que los oprimía les quitaba la facultad de hablar. La Madre miraba a su Hijo agonizando en la cruz, el Hijo miraba a su Madre agonizando al pie de la cruz y muriendo de compasión por los dolores que él padecía». Y de repente, cuando el corazón de María está totalmente lleno de estos dolores y del amor por su Hijo único, Jesús le pide que haga un espacio en su corazón para convertirse también en Madre de los hombres. ¡algunos de los cuales estaban matando a su Hijo! ¿Cómo no se ofendió ante estas palabras? ¿Cómo, en su dolor inconcebible, no le susurró al menos a Jesús que solo tenía un Hijo? Nada de eso. Al igual que en la Anunciación, Ella sigue la voluntad de Dios con total obediencia y nos acoge desde ese momento en su admirable Corazón. En cuanto a Jesús, ¡qué abnegación! Darnos a la persona que más quiere después de su Padre y del Espíritu Santo: su propia Madre. Dárnosla a nosotros, que somos indignos de Ella y que la hacemos sufrir tanto. Misterio insondable del Amor de Jesús.

4/ «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? (Mt 27, 46)».

Después de su amor por nosotros, Jesús expresará dos veces su dolor. La cuarta palabra parece, a primera vista, extraña, viniendo de la boca de Jesús, Él que es Dios. Este cruel abandono que le arranca este grito es, en realidad, necesario para la justicia divina. En efecto, Jesús debe expiar nuestro propio abandono de Dios. ¿No lo abandonamos regularmente al cometer nuestros pecados, pero también al pasar a veces días sin rezar o sin siquiera pensar en Él? ¿Vamos a verlo todos los días, aunque sea cinco minutos, en una iglesia, o lo abandonamos en el sagrario? En seguida, Jesús quiere mostrarnos con sus palabras en la cruz cuánto ha sufrido, como hombre, por nuestra redención. «Se podría haber pensado que, siendo Jesucristo hombre y Dios, su divinidad habría impedido que los tormentos le causaran dolor; para disipar esta sospecha, quiso testificar con este grito lastimero que su muerte fue la más dolorosa que jamás haya sufrido un hombre y que, mientras que los mártires fueron sostenidos en sus tormentos por los consuelos divinos, él, como Rey de los Mártires, quiso morir privado de todo alivio y satisfacer con todo rigor a la Justicia divina por todos los pecados de los hombres» , explicará San Alfonso de Ligorio. En su Pasión, Jesús-Hombre no cuenta con la ayuda de Jesús-Dios.

5/ «¡Tengo sed! (Jn 19, 28)».

Jesús expresa aquí una sed física extrema debido a la pérdida de toda su sangre y al tormento de la crucifixión, conocido por causar este sufrimiento. Pero Él sufre muchos otros tormentos. Los clavos, la corona de espinas, la piel desgarrada… ¿Por qué elige expresar precisamente este? Porque, más allá del aspecto físico, esta frase expresa una realidad mística fundamental que se une al sufrimiento del abandono: Jesús clama su sed de amor por los hombres. Esta palabra anuncia las apariciones de Paray-Le-Monial, donde Nuestro Señor vendrá a instituir la devoción al Sagrado Corazón para mostrarnos su Amor infinito a través de su Corazón de carne, al mismo tiempo que nos expresa su tristeza por recibir a cambio solo «ingratitudes». Esta sed de nuestro amor por Él siempre está presente. Jesús está con nosotros en la tierra hasta el fin del mundo. En cada misa, durante la consagración, renueva su sacrificio en la cruz, de manera real pero no sangrienta, expresando su sed de amor. Y en lugar de amarlo verdaderamente en la misa, ¿cuántos de nosotros le damos vinagre con una actitud irreverente, indiferencia de corazón, distracciones o charlas en la iglesia? Por eso, en cada misa, y sobre todo durante la comunión, cerremos los ojos y pensemos en nuestro Jesús crucificado que se dirige a cada uno de nosotros: «Tengo sed de tu amor». Nuestra comunión ya no será la misma y nuestro corazón se transformará.

6/ «¡Todo está cumplido! (Jn 19, 30)».

Esta penúltima frase de Jesús encuentra su prefiguración en el milagro de Caná. Los que servían llenaron las jarras de agua hasta el borde. Gracias a esta obediencia total de los que servían, Jesús realizó el primer milagro de su vida pública. En la cruz, anunció con sus palabras que Él también había cumplido su obra hasta el final. Hizo la voluntad de su Padre con total perfección, hasta la muerte en la cruz. Así como la obediencia de los que servían permitió el milagro de Caná, la obediencia de Jesús permitirá el gran milagro de la redención del género humano. Al igual que el agua se transformó en vino, el hombre separado de Dios será transformado en hijo de Dios.

7/ «¡Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu! (Lc 23, 46)».

Jesús va a vivir ahora la última prueba de todo ser humano: la muerte. Pero Él murió, pero es más poderoso que la muerte porque nunca ha pecado. Con estas palabras, muestra que es el dueño de la vida. Debería haber muerto mucho antes de la Cruz, ya que las torturas previas eran suficientes para matar a un hombre normal. Pero es Él quien decide su hora. Al lanzar este último grito, Jesús también entrega nuestras propias almas en manos de su Padre, al mismo tiempo que la suya. Sublime caridad de nuestro Maestro y Señor. San Atanasio explica que «Jesucristo, al encomendarse a su Padre, le encomendó igualmente a todos los fieles, que debían recibir por él la salvación eterna, porque la cabeza y los miembros forman un solo cuerpo». Estas últimas palabras de Jesús crucificado, tendremos que decirlas al final de nuestra vida. Imaginemos que morimos, aquí, en un minuto. Todo ha terminado aquí abajo para nosotros y dejamos este mundo. Cerremos los ojos y repitamos: ¡Padre mío! En tus manos encomiendo mi alma. Entonces, inevitablemente, nos surgirá esta pregunta: ¿en qué estado se encuentra el alma que voy a entregar al Padre? En una última tentación, Satanás querrá hacernos creer, como a Judas, que el perdón es imposible. Y ahí es donde debemos seguir el ejemplo del buen ladrón: pedir humildemente perdón a Jesús y confiar en su infinita misericordia.

Autor: Alianza «Primeros sábados del mes»